「最近、電気代やガス代が高くなった…」そんな悩みを感じていませんか?

物価高やエネルギー価格の上昇で、毎月の光熱費が家計を圧迫している人は少なくありません。

しかし、ちょっとした工夫や見直しをするだけで、光熱費は毎月数千円単位で下げることが可能です。

しかも難しい知識や大きな投資は不要。今日からすぐに始められる方法ばかりです。

例えば「待機電力を減らす」「お風呂の入り方を工夫する」など、初心者でもすぐに実践できる節約術はたくさんあります。

これらを習慣にすれば、月5,000円の節約=年間6万円の固定費削減につながり、浮いたお金を投資や趣味に回すことも可能です。

本記事では、「電気代」「ガス代」「水道代」それぞれで今すぐ実践できる節約法10選をわかりやすく解説します。

初心者でも無理なくできるテクニックばかりなので、ぜひ今日から試してみてください。

なぜ光熱費を節約するべきなのか

電気代・ガス代の値上がりが家計を直撃

ここ数年、電気代やガス代は以前より高くなっていると感じる方が多いのではないでしょうか。

その理由の一つは、燃料価格の変動やエネルギーコストの上昇です。

特に電気代は「基本料金」と「使用量に応じた従量料金」で構成されています。

つまり、使えば使うほど料金が上がる仕組みになっており、エアコンや給湯器の使用が増える季節は請求額が一気に跳ね上がります。

さらに、ガス代も「基本料金+使用量」で計算されるため、お風呂やキッチンの使い方次第で大きく変動します。

特に冬場は暖房や給湯のためにガス使用量が増え、家計を直撃するケースが多いです。

固定費を削減すると長期的な資産形成につながる

光熱費は「毎月必ず支払う固定費」です。

だからこそ、一度見直して下げることができれば、継続的に節約効果が積み上がるというメリットがあります。

例えば、電気代とガス代を合わせて「月に5,000円」減らせたとします。

年間では6万円、10年間で60万円もの差になります。

しかも、この浮いたお金を投資に回せば将来的に資産を増やす原資になるため、ただ節約する以上の効果が期待できます。

つまり、光熱費の節約=短期的には家計改善、長期的には資産形成につながるのです。

電気代を節約する方法

電力会社・料金プランを見直す(乗り換えで年間数千円お得)

電気代の節約で最も効果が大きいのが「電力会社や料金プランの見直し」です。

日本では電力自由化により、地域の大手電力会社以外にも多くの新電力会社を選べるようになっています。

例えば、使用量に応じて割引があるプランや、夜間の電気が安くなるプランなど、生活スタイルに合わせて選ぶだけで、年間数千円〜1万円以上節約できるケースもあります。

契約を変えるだけで毎月の固定費を下げられるので、初心者でもチャレンジしやすい方法です。

待機電力をカットする(スイッチ付きタップやこまめな電源オフ)

テレビやパソコン、電子レンジなどは、電源を切っていても「待機電力」を消費しています。

実は、家庭で使う電気代の約5〜10%が待機電力だといわれています。

そこで有効なのがスイッチ付き電源タップ。

使わないときにスイッチをオフにするだけで、無駄な電気代を減らせます。

特に長時間使わない家電は、コンセントからプラグを抜くのも効果的です。

エアコン・冷蔵庫の使い方を工夫する

エアコンや冷蔵庫は家庭の中でも電気代の消費量がトップクラスです。

だからこそ、ちょっとした工夫で大きな節約効果が期待できます。

- エアコンはフィルターをこまめに掃除し、効率を下げないようにする

- 設定温度を冷房は28℃、暖房は20℃を目安にする

- 冷蔵庫は詰め込みすぎないことで冷気の循環を良くする

- 扉の開け閉めを減らして無駄な冷気の流出を防ぐ

こうした小さな工夫で、毎月数百円〜数千円の節約につながります。

LED照明や省エネ家電に切り替える

照明は毎日必ず使うものなので、LED照明に切り替えるだけで消費電力を大幅に削減できます。

LEDは従来の白熱電球に比べて消費電力が少なく、寿命も長いため、交換の手間やコストも減るというメリットがあります。

また、古い家電は電力消費が多い傾向があるため、買い替え時に省エネ性能の高いモデルを選ぶと、長期的には電気代の削減につながります。

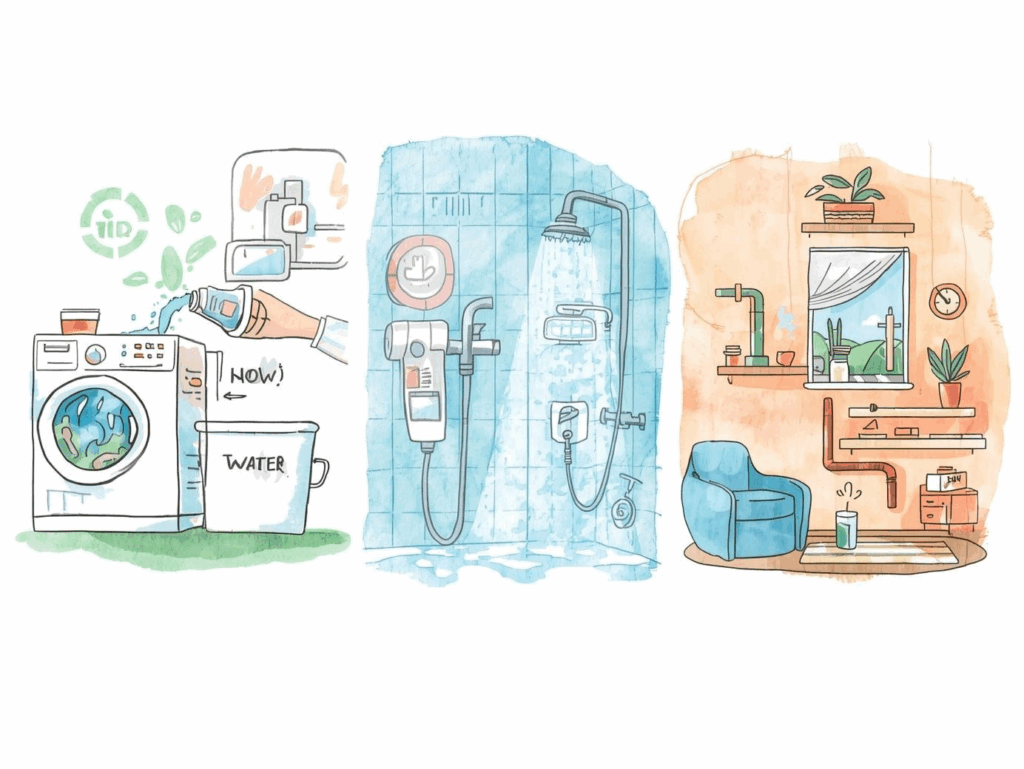

ガス代を節約する方法

お風呂は「追い焚き」より「まとめて入浴」

お風呂のガス代は、「お湯を温め直す=追い焚き」よりも「一度に家族が入る」ほうが節約につながります。

なぜなら、追い焚きは浴槽全体をもう一度温め直すため、ガスの使用量が多くなるからです。

そのため、家族がいる場合は時間をあけすぎずに続けて入浴することで、ガス代をぐっと下げられます。

一人暮らしでも、長時間放置して追い焚きをするより、必要な分だけシャワーを使う方が安くなることもあります。

シャワーは節水ヘッド+時間短縮で大幅削減

シャワーは「1分間に約10〜12リットル」のお湯を使うといわれています。

つまり、たった5分で50リットル以上の水とガスを消費している計算になります。

ここで役立つのが節水シャワーヘッドです。

水の勢いを保ちながら使用量を3〜5割カットできるため、年間で数千円〜1万円程度の節約効果が期待できます。

さらに、シャワーの使用時間を短縮することも大切です。

例えば10分→7分にするだけでも、毎日の積み重ねで大きな節約になります。

給湯温度を下げる(42℃→38℃でも快適)

給湯器の設定温度は、多くの家庭で「42℃前後」に設定されています。

しかし、季節や体調に合わせて38〜40℃に下げても快適に使えることが多いです。

給湯温度を下げると、お湯を沸かすために使うガスの量が減るため、その分光熱費も下がります。

特に夏場は高温に設定する必要がないため、38℃程度に設定しておくだけで無理なく節約できます。

👉 このように、お風呂・シャワー・給湯温度の3つを工夫するだけで、ガス代は驚くほど下げられることがわかります。

水道代も一緒に節約する

洗濯は「残り湯の活用」と「まとめ洗い」

洗濯は水道代とガス代(お湯を使う場合)の両方に影響するため、工夫次第で大きな節約が可能です。

まず「残り湯の活用」です。

- お風呂の残り湯を洗濯機に使うことで、水道代の節約になります。

- 全自動洗濯機の場合、専用のポンプやホースで簡単に残り湯を給水できる機種もあります。

- 入浴剤入りのお湯は避けることがポイント。色移りや洗濯物の汚れが残る可能性があります。

次に「まとめ洗い」です。

- 洗濯物をためて一度に洗うことで、1回あたりの水やガスの使用量を減らせます。

- 少量ずつ何度も洗うよりも効率的で、年間で数千円〜数万円の節約効果が期待できます。

食器洗いは節水モード・まとめ洗いが基本

食器洗いも水道代の大きなポイントです。

特に食器洗い機がある場合は、「節水モード」を活用すると効果的です。

手洗いの場合も、まとめ洗い+水をためて洗うだけで無駄な水の使用を減らせます。

- 洗い桶を使ってまとめ洗い

- 蛇口から直接出しっぱなしにしない

こうした工夫を習慣化することで、毎月の水道代を数百円〜千円単位で節約できるため、光熱費全体の削減につながります。

💡 ポイント

洗濯も食器洗いも「まとめる」「流しっぱなしにしない」を意識する

水道代・ガス代の両方で効果が出るので、家計に与えるインパクトが大きい

節約で浮いたお金をどう活用するか

月5,000円の節約→年間6万円を投資に回す

光熱費の節約で生まれたお金は、ただ貯めるだけでなく投資に回すことで、将来の資産形成に役立てることができます。

例えば、毎月5,000円の節約に成功したとしましょう。

- 年間では5,000円 × 12か月 = 60,000円の余裕資金になります。

- このお金を少額投資や積立投資に回すだけで、複利効果により将来的にさらに大きな資産に育てられます。

初心者でも始めやすいのは、iDeCo・つみたてNISA・投資信託など、少額からコツコツ積み立てられる方法です。

毎月わずかな額でも長期間続けることで、家計改善+資産形成の両方が実現できます。

浮いた分で趣味やゲームも楽しむ「バランス型節約」

節約の目的は、生活を我慢することではなく、賢くお金を使うことです。

そのため、浮いたお金の一部を趣味やゲームなど、自分の楽しみに使うことも大切です。

- 例えば、節約で浮いた1,000〜2,000円をゲームサブスクや娯楽費に回す

- 残りは投資に回すことで、「楽しみながら将来に備える」バランス型の節約が可能

この考え方を取り入れると、節約がストレスにならず、無理なく継続できるのが最大のメリットです。

💡 ポイント

節約で浮いたお金は「貯める・投資する・楽しむ」の3つに分ける

小さな額でも積み重ねることで、家計改善+将来の資産形成が両立できる

まとめ|光熱費節約は初心者でもすぐに始められる

今回ご紹介した光熱費の節約法は、難しい知識や大掛かりな工事なしで、今日からすぐに実践できる内容ばかりです。

- 電気代は料金プランの見直し・待機電力カット・家電の使い方工夫

- ガス代はお風呂のまとめ入浴・シャワーの時間短縮・給湯温度調整

- 水道代は洗濯の残り湯活用・まとめ洗い・食器洗いの節水

これらの小さな工夫を積み重ねることで、毎月の光熱費は確実に下がり、年間では数万円の節約につながります。

さらに、浮いたお金を投資や趣味に回すことで、単なる節約ではなく「生活の質を落とさず、将来に備えるお金の使い方」が実現できます。

つまり、無理せず続けられる「バランス型節約」こそが、初心者でも成功できるポイントです。

もし、節約と投資を組み合わせた具体的なライフスタイル例を知りたい方は、当サイトの既存記事(「月1.5万円で始める!ゲームと投資の両立術」)も参考にしてみてください。